ハイブリッドロケットとは?

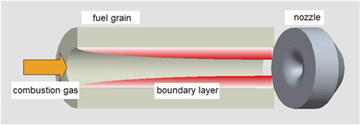

ハイブリッドロケットとは、相の異なる燃料と酸化剤(一般には固体の燃料と液体の酸化剤)を推進剤とするロケットです。従来のハイブリッドロケットでは穴の開いたちくわのような形状の燃料を使用します。この穴はポートと呼ばれ、ポートに酸化剤を流し点火することで燃焼が生じます。一般的なハイブリッドロケットの燃料には、炭化水素系高分子材料(プラスチック)が用いられるため、燃料に火薬を用いる固体ロケットや液体水素を用いる液体ロケットに比べ、製造、貯蔵、および輸送中に爆発する危険性がなく、長期保管も容易であるといった特徴があります。さらに、推力制御可能、構造が簡素で安価、推進剤が入手しやすいといった利点もあります。

ハイブリッドロケットは、その高い安全性と価格の安さが固体ロケットや液体ロケットより優れているとして注目され、大学や民間企業で活発に開発が行われています。さらに、アルテミス計画や有人火星探査において、月や火星で燃料を長期間保管する必要がありますが、安全であるハイブリッドロケットはこの用途において最適であると言えます。このように、多くの可能性を持つハイブリッドロケットですが、これまでのハイブリッドロケットは以下のような欠点を持つために、実用化された例はほとんどありません。

- 燃料と酸化剤の混合が不完全なため、燃焼効率が低いこと

- 固体燃料の燃料後退速度が小さいため、推力が低いこと

- 燃焼中に当量比(O/F)が変化するため、比推力が低下すること

私たちが目指す新しいハイブリッドロケット

これらの短所を改善するために、私たちの研究室ではCAMUI式と、端面燃焼式という2種類の革新的なハイブリッドロケットを研究しています。

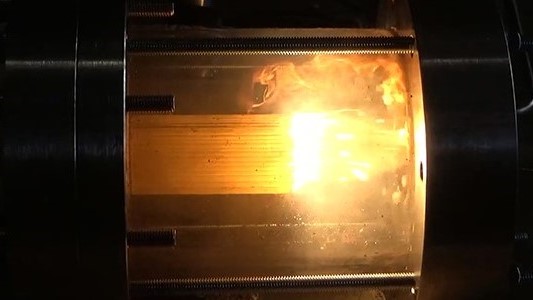

CAMUI式ハイブリッドロケット

燃焼ガスが固体燃料表面への衝突を順次繰り返す燃焼方式を取り入れた新しいハイブリッドロケットです。さまざまな実証実験を経て、現在はより安全で低価格な推進機を作るための研究を行っており、実用化が期待されています。

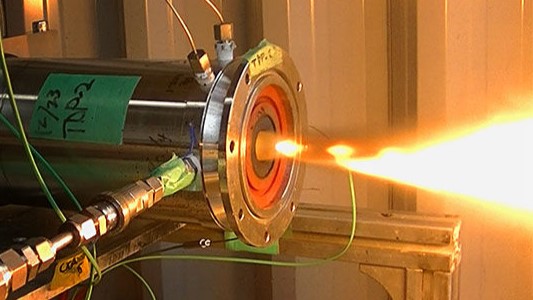

端面燃焼式ハイブリッドロケット

たくさんの微小ポートが密に配置された燃料形状のハイブリッドロケットです。固体ロケットを凌ぐ大きな推力を得ることができ、打ち上げ用の補助ロケットや人工衛星に搭載するキックモーターとしての利用を目指しています。

これらの新しいハイブリッドロケットの研究に加え、ハイブリッドキックモーター、60wt%過酸化水素の実用化、再点火装置、ノズル浸食・再生冷却などの研究を行っています。

ハイブリッドキックモーター

近年の小型人工衛星の打ち上げ需要に応えるべく、小型衛星の軌道変換用スラスターにハイブリッドロケットを用いた、ハイブリッドキックモーターの研究・開発を進めています。

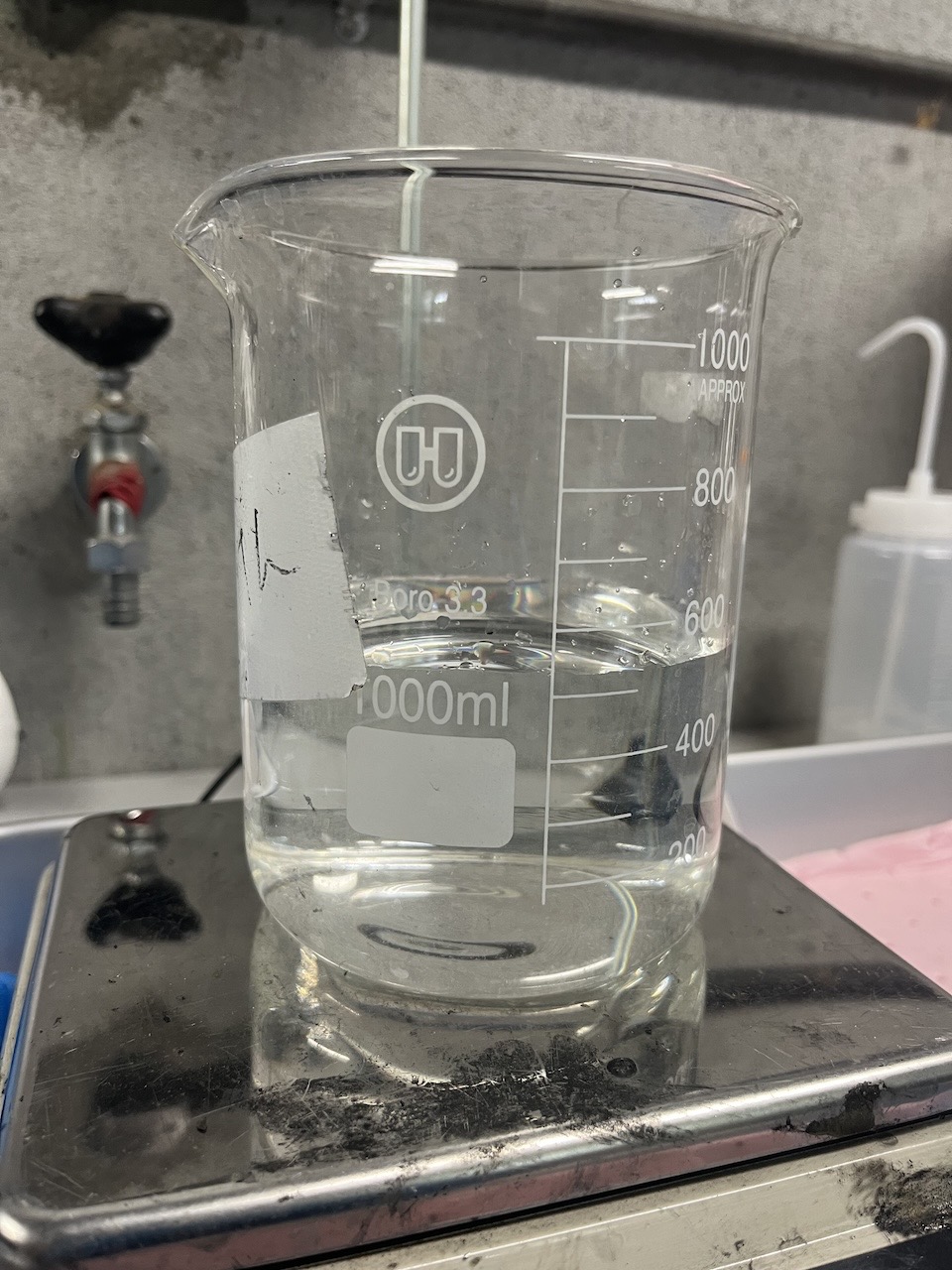

60wt%過酸化水素の実用化

常温で液体のまま保存ができ、低価格で入手できる60wt%過酸化水素を酸化剤として利用し、ハイブリットロケットの安全性・低コストといった利点をより高める研究を進めています。

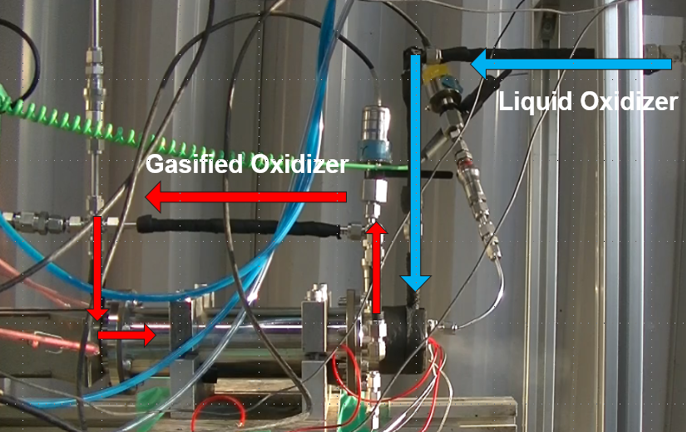

ノズル浸食メカニズム・再生冷却

ロケットの性能低下を引き起こすノズル浸食のメカニズムを解明し、酸化剤を冷却剤として活用する再生冷却によってハイブリッドロケットのノズル浸食を抑制する研究を進めています。

産学連携 - 研究室発のスタートアップ企業

研究室から誕生した数々のスタートアップ企業が研究成果の実用化を目指しています。研究室学生のアルバイトや共同研究を通して、産学連携の開発が進められています。

Letara株式会社

宇宙のどんなところへも24時間以内に

Letaraは、日本を代表するハイブリッド推進の専門家グループによって設立されました。

私たちは、プラスチックをロケット燃料として使用し、世界で初めて安全で高推力の推進システムを開発しています。

当社独自の点火および推力制御技術により、プラスチックを燃料として使用し宇宙空間で使用する世界唯一の宇宙推進システムの実現に向けて取り組んでいます。

ミヨルニア スペースワークス | 株式会社 MJOLNIR SPACEWORKS

誰もが宇宙に行ける時代を創る

MJOLNIR SPACEWORKS(ミヨルニア・スペースワークス、MSW)が目指すのは、誰もが自動車に乗るように宇宙に行ける時代です。

そのためには、ロケットが自動車のように大量生産されなければなりません。

我々MJOLNIR SPACEWORKSは、最も困難といわれるエンジンの大量生産をきっかけとして、

「誰もが宇宙に行ける時代」を創り出します。

かつて日本は自動車の大量生産で世界一になりました。つぎはロケットの大量生産で世界一を目指します。

株式会社岩谷技研

気球でNearSpaceへ行こう!

立花 隆氏の名著「宇宙からの帰還(1983)」には高高度から〝命の惑星〟地球の営みを眺める機会を得た宇宙飛行士たちの人生が、帰還後に激変した事例が数多く報告されています。地球を外から眺める。たったそれだけの体験が私たちの世界観を一変させる可能性があります。

近年、各国で宇宙開発が盛り上がりを見せ、一頃までの国家ミッションではない観光目的を含む多様な宇宙との関わり方が提示され始めています。ですが 2024年現在、そのほとんどは未だごく限られた人にしか門戸が開かれていません(経済的に、あるいは肉体的に)。

岩谷技研は誰でも頑張れば用意できる費用のみ、他にはなんら特別な訓練を必要とせず気軽に手軽に宇宙遊覧に出かけることを可能にする技術を開発しました。幼児から年配者まで全ての人を〝宇宙の入り口〟成層圏までお連れすること、すなわち「宇宙遊覧の定着」を目指して、日々開発と事業化を進めています。